2025年は「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズの30周年にあたります。

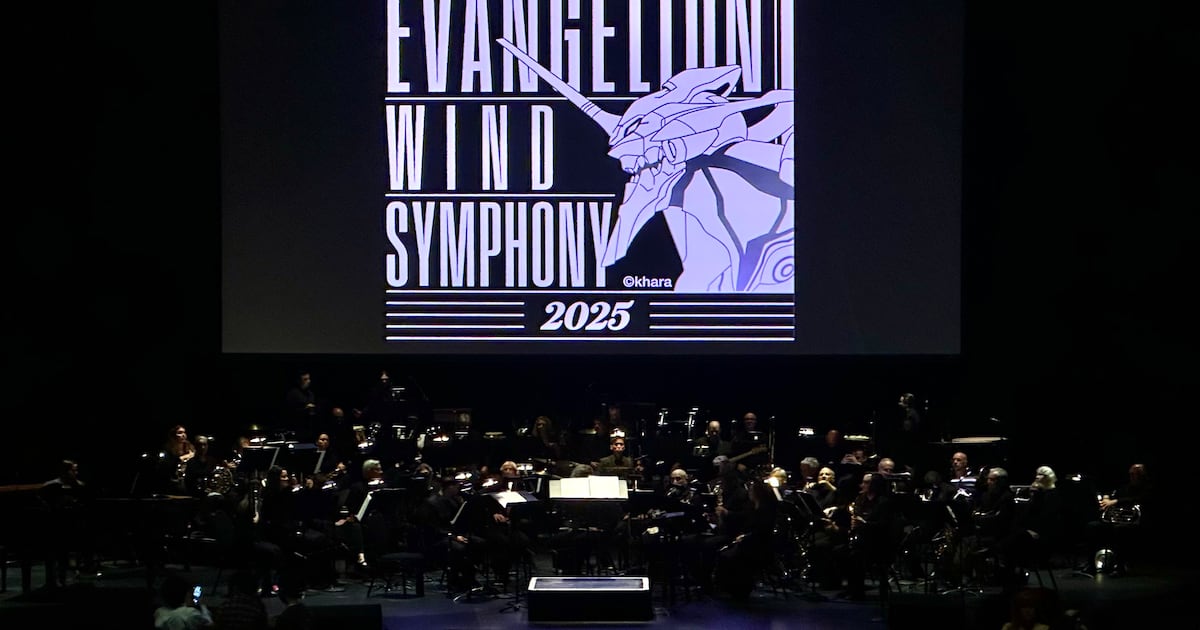

この記念すべき年に、過去に日本で評価された「エヴァンゲリオン・ウィンド・シンフォニー」コンサートが、トロント、アーバイン、ロサンゼルスで待望の北米初公演を行いました。

2018年9月に東京で初演されたこのコンサートは、以降毎年日本で満席になることが続いており、今年の北米公演では、アニメのために作曲された音楽作品の数々を、大規模なウィンドアンサンブルが演奏しました。

特にロサンゼルスのパフォーマンスは、8月30日にドルビーシアターで成功裏に終了し、3000席以上がほぼ満席となりました。

ウィンドオーケストラの力強い音とアニメの映像が投影されることで、シリーズの豊かなオリジナルサウンドトラックが再解釈され、観客は再び矛盾と緊張に満ちた精神世界に没入しました。

コンサートのハイライトの一つは、シリーズのオープニングテーマ「残酷な天使のテーゼ」を歌った日本の歌手・高橋洋子の参加です。

コンサートに参加したUSCの大学院生、レベッカ・シュウさんは、こう語ります。

「この北米公演に参加することは、私の子供時代の思い出を蘇らせました」。

「『新世紀エヴァンゲリオン』を初めて見たとき、子供向けのテレビチャンネルで流れていました。

テーマソングのマンダリン版が最初の一行から頭に残っていました。

大人になって再びオリジナルのアニメを見たとき、素晴らしい音楽やストーリー、キャラクターの成長を見逃していたことに気づきました」。

「残酷な天使のテーゼ」の余韻が残る中、次に流れたのは「Fly Me to the Moon」の魂を揺さぶるメロディでした。

USCのデジタルメディア科の大学院生キャサリン・フェンさんは、「この曲はジャズスタイルが際立っていて、即興的な要素やボーカルのバリエーションが特徴です。

ライブパフォーマンスはスタジオ版とは大きく異なることが多いです」と説明しました。

彼女はアニメ全体の音楽スタイルを「矛盾しているが確信に満ちている」と表現し、こう続けます。

「このアレンジは、キャラクターの複雑な感情や彼らの関係内での内的緊張を反映しており、物語の緊張感を大きく高めています」。

このオーケストラと歌声の間の感情の流れは、カジュアルな視聴者ですら「エヴァンゲリオン」の力強い流れに引き込むのです。

『新世紀エヴァンゲリオン』のストーリーをそのサウンドトラックを通じて検証することで、この作品がいかにユニークであるかを洞察することができます。

1995年に初放送されたオリジナルTVシリーズから、1997年に公開された劇場版、そして2007年から2021年にかけてリリースされた新しい4部作まで、「新世紀エヴァンゲリオン」はその時代の重要なシンボルとなりました。

アニメのリリースにはほぼ20年のギャップがあり、観客は以前の作品を振り返って思い出を呼び起こす必要があります。

再視聴を重ねる中で、 audiences deepen their impressions of the series while continually updating their interpretations.

多くのファンがコンサートホールにこの進化する視点を持ち寄ります。

USCのシニア英文創作専攻のフィオナ・リウさんは、「子供の頃の無邪気さから、再訪と新しい章を重ねる中で、特定のキャラクターにますます共感を覚えています。

特に主人公の碇シンジに、自分の一部を見出すことがあります」と話しました。

彼女は、彼女の授業で話題になった「ハリネズミのジレンマ」を取り上げ、他者との近づきたい気持ちとお互いを傷つけることへの恐れの対立が、シンジの内面的な葛藤に似ていると指摘しました。

彼は、特に父の承認を求めて人との親密な絆を築きたいという願望を持つ一方、心を開くことが恐れ、傷つくリスクから逃れようとするのです。

14歳の少年として「世界を救う」重圧にさらされる中で、この脆さは特に生々しいものです。

アニメの制作において、キャラクターのテーマ音楽は目に見えない糸の役割を果たし、青年期の自己疑念や親密さの tentative 探索、そして壮大な物語の中での孤独な闘いを結びつけています。

『新世紀エヴァンゲリオン』が世代を超えて人気を持ち続ける理由は、最も明白な証拠として観客の存在があります。

子供から若者、中年の家族まで、すべてが寄り添って座っていました。

USCのビジネスと映画芸術専攻のシニア、イザベル・ヤンさんは、「特定の性別や年齢グループのためのものではありません」と観察しました。

「『エヴァンゲリオン』はジャンルを超えて、境界を越えた普遍的な人間の感情を持っています。

その観客は、特定のデモグラフィックやラベルに分類することができません」とも言いました。

確かに、アニメの核心テーマは人間の孤独、つながりを求める心、自己同一性の探求を含んでおり、時代を超えて共鳴しています。

カーテンが下りると、拍手の中には子供時代の思い出と現在の充実感が共鳴していました。

ロサンゼルスのファンにとって、その夜の定義的な言葉は「ノスタルジア」ではなく「再会」—自分自身との交響的対話、そして原初の声を通じたグローバル文化アイコンの再発見となりました。

会場を出ると、観客はその普遍的に認識されたメロディを口ずさんでいました。

このような作品が世界中で持続的に共感される理由は、このような夜の中にすでに書かれているのかもしれません。

画像の出所:uscannenbergmedia