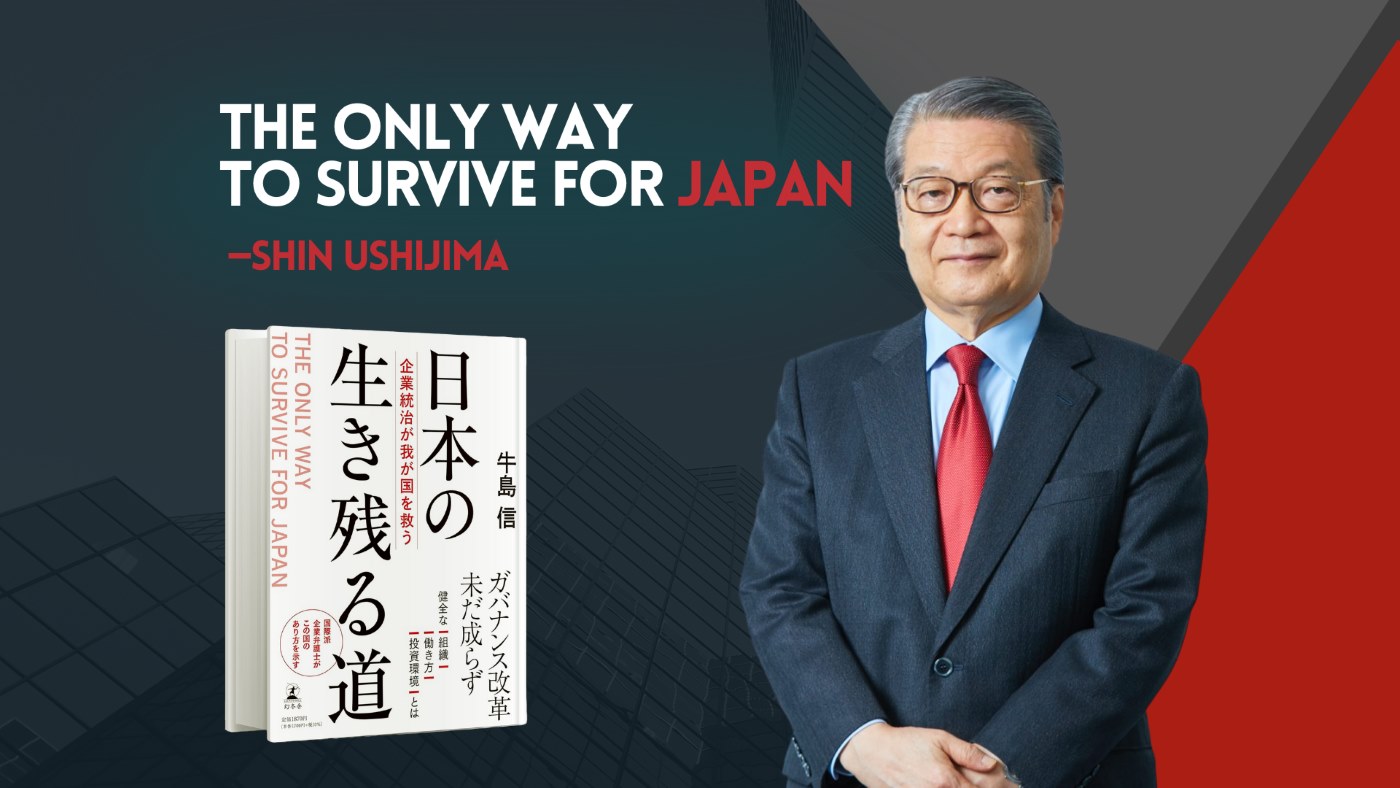

日本における企業ガバナンスの重要性を多角的に探求する書籍「日本の生存法則」が登場した。著者の新牛島氏は本書で、日本の企業ガバナンスを通じて国を救う方法に焦点を当て、実際の成功例や失敗例を交えながら、ガバナンス全般に対する視点を提供している。

本書の各章は、出版された日付が章題の隣に記載されており、章が公開され次第、目次にハイパーリンクが設けられる。これにより、読者は気になる部分にすぐにアクセスできるようになっている。

「日本の生存法則」は、読者が企業ガバナンスのルールや注意点を理解できるような構成となっており、その内容は、実際の事例に基づく具体的な分析に満ちている。最近の企業動向やガバナンス改革の流れを受けて、今後の展望についても示唆を与えている。本書の発刊は、企業だけでなく、広く日本社会全体にとって、大いに意味のあるものである。

本書には複数の章があり、各章には様々なテーマが設けられている。まず、刊行された章の一つである「企業のガバナンス」では、企業における外部取締役と監査役の重要性について考察されている。外部取締役の任命が増えている現在、果たしてその意義はどうか、形だけの任命に終わらないためにはどうすればよいのか、具体的な提言がなされている。

また、次の章では、外部取締役の情報提供に関する課題についても議論され、彼らが企業の意思決定に貢献できるような仕組み作りが求められている。社外取締役としての役割や責任についても詳しく解説され、特に取締役会の透明性が重要視されている。

さらに、近年の日本の企業が直面しているスキャンダルの事例も取り上げられ、特にスルガ銀行の資金調達スキャンダルや日産自動車のガバナンスの問題について詳細な分析がなされている。企業文化やガバナンスが崩れることがいかにリスクを伴うか、教訓が語られている。

著者は、ガバナンス改革の必要性を強調しており、物事を形式的に行うのではなく、実際的な結果を重視する姿勢が求められると述べている。また、経営陣の選任過程や後継者問題についても議論が展開され、企業とその取締役のあり方が変わっていく必要性が示唆されている。

「日本の生存法則」における理論的背景は、時代に応じて変化する世界の中での企業の存在意義を再考するきっかけになる。特に、日本の企業が抱える「失われた30年」とも称される問題に対するアプローチを見極め、新たな道を切り開くための指針を示している。

また、今後の章の中では、労働者のガバナンスや投資家に対するガバナンス、企業と国家のガバナンスについても考察がなされる予定だ。これにより、従業員や株主、国民全体がいかに企業のガバナンスに関与し、責任ある行動を促進するかが明らかにされていく。

今月に入ってから、さまざまな企業がそれぞれのガバナンス問題を抱えており、ガバナンスの重要性を再認識させる動きが続いている。このような状況の中、「日本の生存法則」は、単なる企業のガバナンスにとどまらず、日本全体への広がりを持つテーマであり、政治や社会の在り方にも影響を与える可能性がある。

最後に、著者の新牛島氏自身が、企業とそのガバナンスの改善を通じて、日本が直面する様々な課題を乗り越えていくための明確な道筋を示している。この書籍が、多くの人々にとって参考となり、実際の行動に繋がることを期待したい。

画像の出所:japan-forward