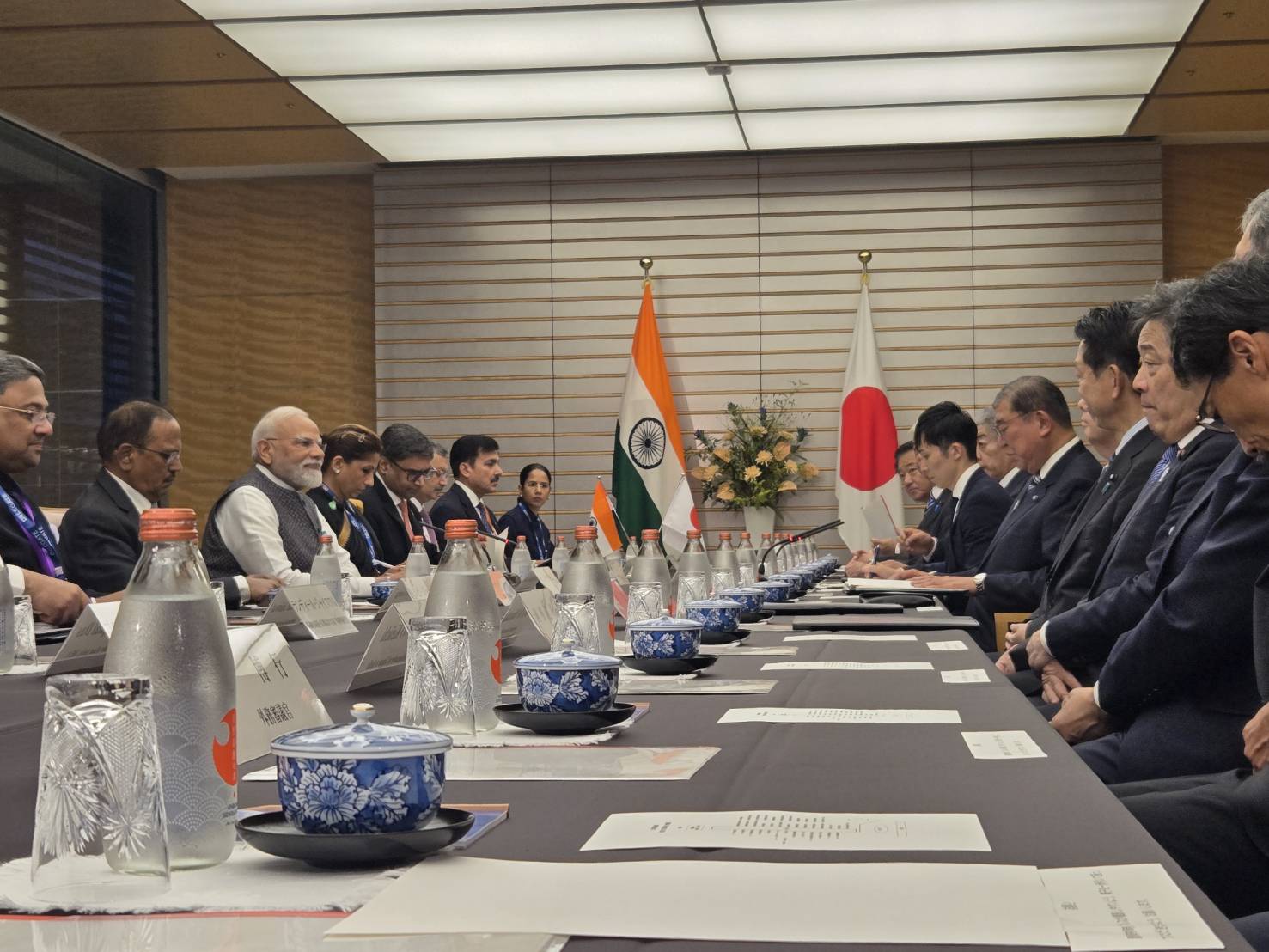

先週、日本とインドの二国間関係が新たな展開を見せた。両国は、気候変動対策における国際的な協力を強化するため、パリ協定に基づく共同クレジットメカニズム(JCM)に関する合意に署名した。

この合意により、二国間の炭素取引および低炭素技術への投資が促進される道が開かれることとなる。

また、JCMプロジェクトから生成されるクレジットは、パリ協定の第6.2条の下で国際的な取引に適用され、新たな経済機会が創出される一方で、インドの国家決定貢献(NDC)を損なうことはない。

インドの環境省と日本政府によって署名されたこの合意は、11月にブラジルで開催されるCOP30を前にした重要な一歩となる。

専門家たちは、このJCMが、停滞している多国間の取り組みの間に、気候ファイナンスと技術移転を進めるモデルとして機能する可能性があると指摘している。

しかしながら、成功の鍵は、迅速に共同の取引規制を設けることにかかっている。

効果的に実施されれば、このパートナーシップは、二国間のメカニズムがどのようにグローバルな気候枠組みを補完し、インド太平洋地域全体でのレジリエンスを強化できるかを示すことができるだろう。

exroadの碓氷圭介氏は、JCMに関するリスクについて次のように述べている。「パリ協定の第6.2条に基づくJCMは、両国間での『対応調整』が必要です。

ここには二つのリスクが考えられます。一つは、生成されたクレジットの配分に関する交渉が時間を要する可能性です。

インドは独自の排出削減目標を持ち、国内のCCTS(炭素クレジット取引制度)を運営する予定であるため、適切なシェアを要求することが予想されます。

その結果、交渉が困難に直面する可能性があります。

二つ目は運営リスクで、具体的には、初期報告やBTR(2年ごとの透明性報告)といったUNへの報告が適切に行われるかどうかの課題です。

この点で、日本はインドに対する能力開発を含む支援が必要になるでしょう。」

また、環境省は2030年までに1億トン、2040年までに2億トンのJCMクレジット生成を目指しているという野心的な目標を掲げている。

「しかし、これらのレベルを達成するためには、プロジェクトの大幅な拡大が求められます。

この点で、インドとの二国間合意の署名は、インドが新たなJCMクレジットの供給源となる可能性を秘めているという点で非常に重要です。

さらに、8月29日には、環境インフラの国外展開に関する基本戦略の改訂版も発表され、日本のインフラ技術を使ったJCMの展開は、産業政策の観点からもポジティブに評価されるでしょう。」

クリーンエネルギーに関する協力も約束されている。

特に、炭素回収、バイオ燃料、グリーンケミカル、先進技術に焦点を当てる。

この合意は、インドの電力大臣マノハル・ラール氏と日本の経済産業大臣武藤陽司氏が共同で司会を務めた、最新のインド・日本エネルギー対話の中で発表された。

両国政府はエネルギー安全保障、低炭素成長、気候レジリエンスの共有した優先事項を再確認し、日本・インドクリーンエネルギーパートナーシップのもとでの進展を強調した。

インドの電力、再生可能エネルギー、石油、石炭に関する省庁の公式は、水素、アンモニア、効率性、再生可能エネルギーでの進行中のプロジェクトと今後の協力を説明しました。

さらに、クリーン水素とアンモニアの国境を越えた供給網を構築する合意もなされた。

この網は、ITMO(国際的に承認されたオフセットメカニズム)に基づく炭素クレジットメカニズムや契約の違いをモデルとした補助金制度がサポートする。

このパートナーシップは、2030年から2040年にかけてインドから日本への輸出を拡大することを展望していく。

すべての三つのイニシアチブは、インドにとって微妙なタイミングに行われた。

インドはアメリカの輸出関税と、中国のレアアース制限によるサプライチェーンのリスクに直面している。

日本の投資は、インドの製造業の野心、重要鉱物の安全、クリーンエネルギーの移行を支える代替的なライフラインを提供すると期待されている。

画像の出所:carbonherald