17世紀に創造されたとされる歌舞伎は、400年以上の間進化を続けており、特にその物語に関しては様々な変化を遂げてきました。

江戸時代に書かれた古典作品は今もなお最も人気がありますが、新しい劇も常に書かれています。

例えば、2009年には劇作家の久田寛吾が「お江戸リビングデッド」という、封建時代の日本を舞台にしたゾンビの物語を発表しました。

この作品は、映画館で上演される歌舞伎パフォーマンスを撮影した「シネマ歌舞伎」イニシアチブの一環として、今年の7月初めに短期間上映されました。

その上映期間中、映画館は毎日興味を惹く観客でいっぱいでした。ゾンビは歌舞伎ではほとんど見られず、日本のポップカルチャー全般でも稀な存在だからです。

「笑いの夜」は、どのトレーラーも見ていなかったとしても、「お江戸リビングデッド」に入った瞬間、物語がどんなものであるかが最初の数秒で明らかになります。

最初に登場するのは、くさやのコスチュームを着た二人の俳優が臭いについて文句を言っているシーンです。

くさやは、伊豆諸島で作られる発酵魚で、その強烈な香りが特徴です。

物語は、そのくさやソースを使った屋台の供給者であるお与(およ)が死者を蘇らせ、同じソースを利用する勤勉な半助がゾンビを働かせることになる展開へと進みます。

彼らは、生きている人間には攻撃を仕掛けないので、悪臭の漂うこの調味料を塗りたくることで利用されます。

この劇は、日本の派遣労働者の搾取をテーマにした風刺的なコメディであり、その中には暗い瞬間も含まれています。

あるシーンで、突然多数のゾンビが障子から手を伸ばしてくると、恐怖として機能する物語になり得たことに気づきます。

「封建時代の日本にゾンビ」というアイデアは、さらに創造的でグロテスクなメイクアップによって強化され、本来のホラーとしても成立しそうです。

では、なぜ久田寛吾はユーモラスな取り扱いを選んだのでしょうか? そして、なぜ多くの日本の作品、歌舞伎から実写映画やアニメまで、ゾンビをコメディの素材として扱うのでしょうか?

日本ではゾンビが外国のものであり、恐怖とは少し距離を置いた存在と見なされているからかもしれません。

2005年に公開された東京ゾンビも、ゾンビアポカリプスを扱ってはいますが、一つのジョークとしてそのテーマにアプローチしています。

主なキャラクターの一人が噛まれたことで自分がゾンビになったと思い込むシーンがあり、実際には義歯のあるゾンビに襲われただけで無事です。

また、2023年のアニメ「ZOM 100 ~ゾンビの100日間~」では、終末的なホラー設定が描かれますが、最終的には明日が約束されていないからこそやりたいことを実現するという、希望に満ちた物語となっています。

さらに、2003年に公開された「バトルフィールド・ベースボール」では、ゾンビたちが野球をします。

日本がゾンビを真剣な脅威として扱う例も多くありますが、それらの作品はしばしば西洋を舞台とし、外国の主人公が登場します。

これが、日本がゾンビを恐れない理由の一部かもしれません。

日本人は、ゾンビという概念を西洋の発明として少しばかり滑稽に見る傾向があります。

日本のホラーは非常に真剣に捉えられおり、自然と現代との衝突から生じる悪意ある力が描かれることが多いです。

日本のホラーには、たとえ幻想的な設定であっても、日常生活に馴染んだ要素が絡んでおり、たとえば「リング」に登場するVHSテープは死の予告とされています。

日本の日常には、死体が存在するとはいえ、一般的には火葬され、再度生き返ることのできる死体が埋葬される西洋スタイルの墓地は少数しか存在しません。

日本には、ホラーを恐れない人々が存在しますが、それはゾンビとは非常に異なる形で表れます。

日本の民間伝承や神話には、様々な形で死者が蘇る話があります。

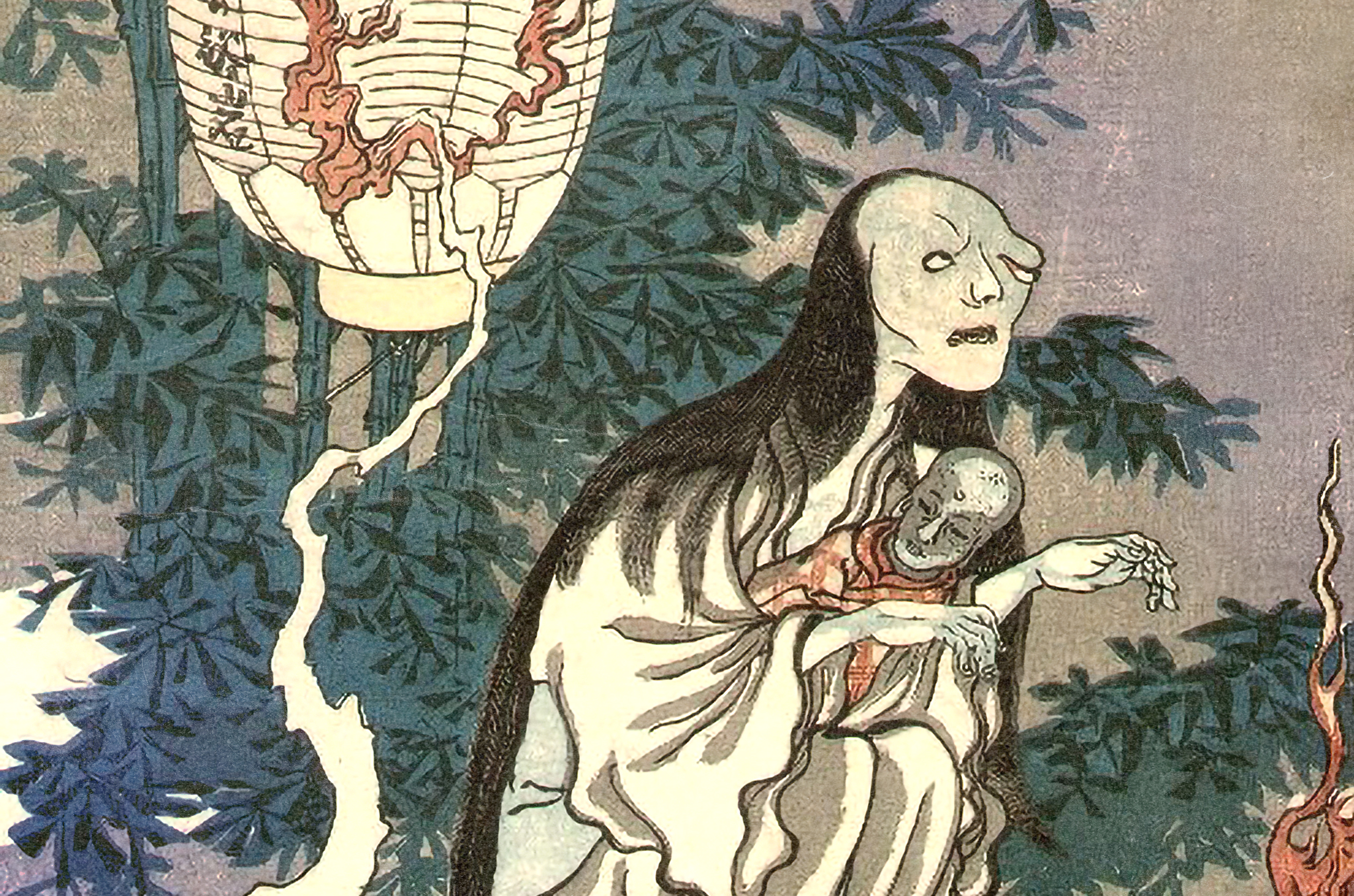

日本では、死者が蘇る際は、通常、恨みを抱く女の霊である怨霊や、妖怪がその姿をとります。

これらの存在は、物理的な存在と霊的な存在の境界を越えることが多いのです。

日本のモンスターは生物的なものであることが少なく、たとえばゴジラは、第二次世界大戦で亡くなった人々の霊に取り憑かれている存在として描かれることもあります。

そのためゾンビは、本質的に生物的な存在であり、日本の観客を恐怖から引き離す要因の一つとなります。

一方で、日本には数多くの霊的な存在が広く知られています。

たとえば、骨女(ホネオンナ)は、強い愛の感情を抱いて死んだ女性の姿を持ち、死後も愛を求めてさまよう存在です。

その姿は生きているかのように見える中、相手の命を吸い取り、最終的には犠牲者を死に至らしめることが多いです。

また、山姥(やまんば)は、食人趣味を持つ妖怪の山の魔女で、非常にユニークな姿をしています。

日本の文化において、たとえゾンビが数の上で優位であっても、妖怪や鬼の存在も同じく沢山あります。

歴史的に見ても、日本の伝説やアートにおいても、百鬼夜行のモチーフが長い間存在し続けてきました。

こうした文化の中で、ゾンビを真剣なホラーの antagonists として受け入れるのは難しいのです。

画像の出所:tokyoweekender