日本とアメリカの間でのドナルド・トランプ大統領の関税を巡る交渉が激化する中、米国の液化天然ガス(LNG)プロジェクトが日本の切り札として注目を集めている。

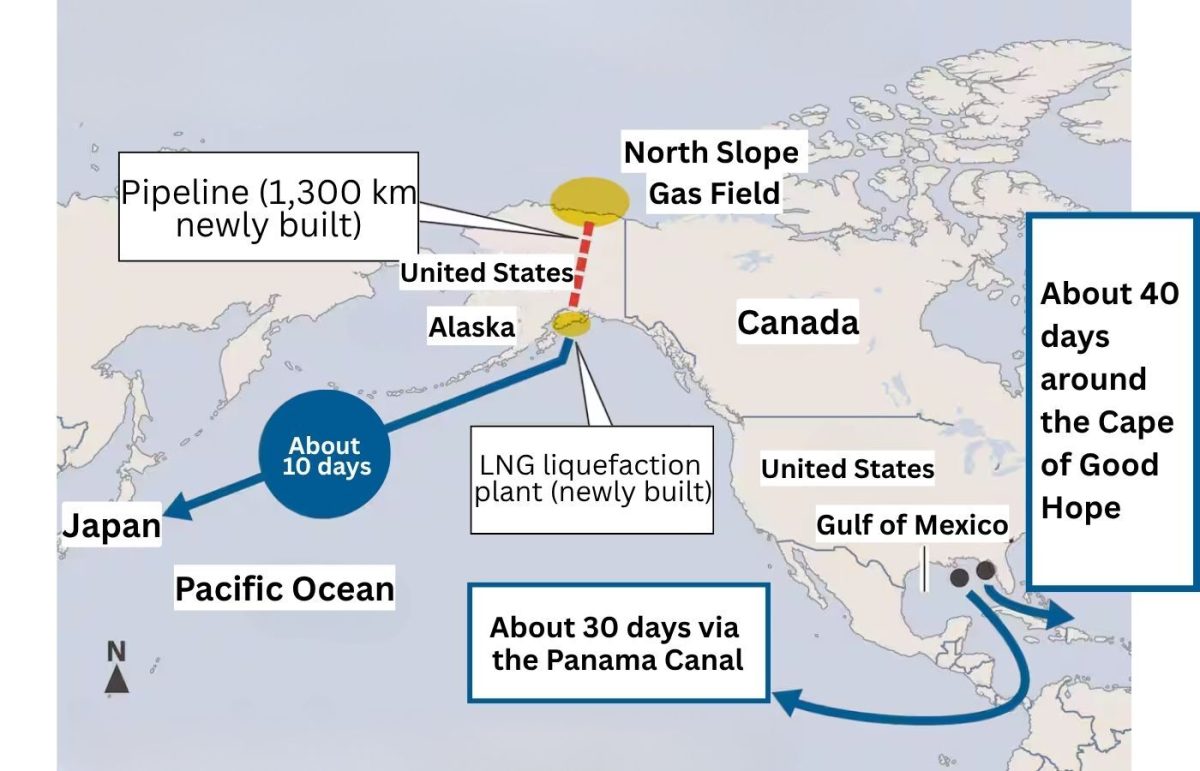

このプロジェクトは、アラスカ北部のノーススロープガス田から州内を経由して新たに建設される液化プラントまでの1,300キロメートルのパイプラインを含んでいる。

完成すれば、日本および他の東アジア諸国に年間2000万トンのLNGを供給することが可能となる。

このコンセプト自体は長い間存在していたが、最大の障害はその巨額なコストであった。

プロジェクトの推定コストは440億ドル(約6兆円超)に上り、現在テキサスで進行中の別のLNGプロジェクトの2倍以上の費用が見込まれている。

資材価格の上昇によって、コストはさらなる増加があると予想され、プロジェクトの追加検討が必要となっている。

もしこのコストがLNGの価格に転嫁されるなら、消費者には「高価格」となる可能性がある。

2030年に運転開始を予定しているこのプロジェクトは、トランプ大統領の任期後に不確実性を抱えている。

日本エネルギー経済研究所の研究員である柳澤貴文氏は、「政権交代後の政策変更のリスクを慎重に検討する必要がある」と指摘している。

日本にとってのメリットは明確である。

現在、米国が生産するLNGの大部分はメキシコ湾岸のターミナルから輸送されており、パナマ運河経由で約30日、喜望峰経由で約40日かかる。

これに対して、アラスカからのLNGは日本に10日未満で到着することができる。

また、アラスカ産を含む米国のLNGには、第三者への再販を制限する「目的地条項」が含まれていないという利点もある。

日本のLNG調達は、長期契約に基づいており、長期間にわたって安定した供給を確保している。

だが、暖冬などで需要が減少した場合でも、契約量は必ず購入しなければならない。

米国のLNG契約には目的地条項がないため、余剰分は他国に再販することができ、日本は過剰供給のリスクを軽減することができる。

日本最大の火力発電会社であるJERAは、米国の4社と年間最大550万トンのLNGを購入する契約を結んでおり、民間企業はすでに米国LNGの調達を拡大している。

供給源の多様化が主な目標である一方で、重要な要件として「契約が中東からのLNG輸入に比べて柔軟性が高い」という点も挙げられる。

JERAはアラスカLNGプロジェクトにも関心を示しており、6月下旬の記者会見では、代表の蟹幸男氏がこのコンセプトを「非常に良い」と称賛した。

彼は、日本への輸送時間の短さと、中東のホルムズ海峡に関わる地政学的リスクがないことを強調した。

JERAは、現在進行中のプロジェクト計画の見直しを密接に監視しているとされる。

現在、米国LNGは日本のLNG輸入の約10%を占めている。

今後もLNGの世界的な需要が増加すると予想される中で、米国からの輸入増加は日本のエネルギー安全保障を強化することにもつながる。

日米の関税交渉では、自動車関税などの問題で相違が残っている。

トランプ大統領は、自動車での日本との貿易を「不公平」と繰り返し非難してきた。

しかし、日本の消費者に不人気なアメリカ車の輸入を増やしたり、日本の自動車輸出を減少させたりするのは現実的ではない。

日本があまりにも簡単に譲歩すれば、再三にわたる不当な要求を助長しかねないため、日本政府は強硬かつ粘り強く交渉に臨むべきである。

一方で、ワシントンが貿易不均衡の是正に固執し続ければ、日本企業のアメリカ経済への貢献に関する議論はトランプ大統領の心には響かないだろう。

立ち往生を打破する唯一の方法は、日本にも利益をもたらす米国製品の輸入を拡大することである。

アラスカLNGプロジェクトは、すぐに米国の貿易赤字を減少させるものではないが、日本がトランプ大統領のお気に入りのプロジェクトの一つに関与することで、ポジティブな影響を与える可能性がある。

6月初め、経済産業省は国際課副課長の松尾武彦をアラスカLNGプロジェクトに関する米国政府の説明会に派遣した。

政府がこのプロジェクトを取引材料として検討していることは明らかであるが、別の高官は「LNG価格は電気・ガス料金と直結している。

価格が高ければ、単純に購入しないだけだ。全ては経済的な実現可能性次第だ」と慎重に述べている。

では、リスクのあるアラスカLNGプロジェクトに対し、日本はどのように関与すべきか。

柳澤氏は、日本が参加を決定する場合、「政府の関与が必須である」と強調している。

彼は、日本石油・天然ガス・金属鉱業構想(JOGMEC)を通じた開発支援を考慮すべきだと提言しており、LNG価格を手頃に保つ手助けとなるかもしれない。

もし日本が単独でプロジェクトを担うことが難しければ、韓国や台湾など、他のアジアのLNG輸入国・地域と投資負担を分担する選択肢もある。

「経済的に実現可能なら、やるべきだ」とある経済産業省の高官は述べ、この可能性を排除しなかった。

交渉の手段として保持している数少ないカードを使って、死の接着を打破することはできるのか。

今こそ、知恵を活用し、日本の国益を守る時である。

画像の出所:japan-forward