日本の政治は再び大きな変革の瀬戸際に立っています。

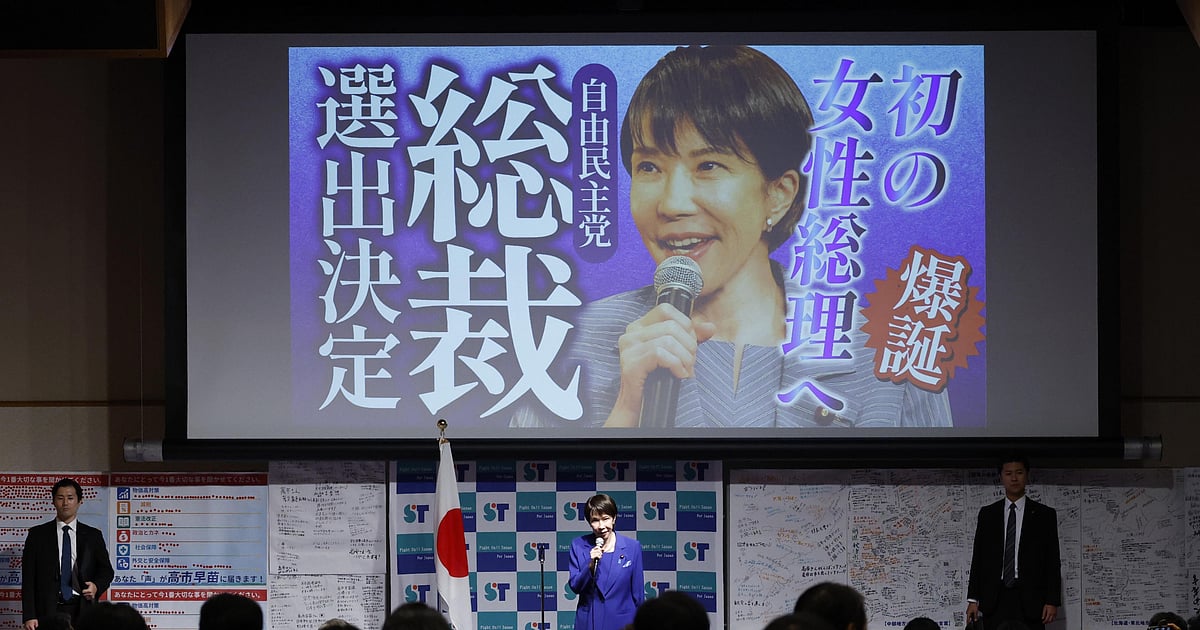

自民党が新たな党首として高市早苗氏を選出したことで、女性の首相が誕生する可能性が高まりました。

高市氏の昇進は、約1年間の在任期間を経て辞任した岸田文雄前首相の辞任に続くものです。

岸田氏は、二度の大きな選挙で敗北し、自民党が両院で過半数を失ったことが背景にあります。

高市氏のリーダーシップは、性別における代表性の向上を示唆する重要な節目ですが、それは同時に、日本の首相が頻繁に交代する深いパターンを際立たせるものでもあります。

日本は社会的安定性が高い国として知られていますが、先進民主主義国の中で首相の交代率が異常に高いことが問題となっています。

なぜ日本では首相がこれほど頻繁に変わるのでしょうか。そして、それは日本の政治制度にどのような影響を与えるのでしょうか。

自民党の長期的支配とその代償

1955年以来、日本の自民党は国政をほぼ継続的に支配してきました。

この党は、戦後の社会主義運動の高まりに対応する形で結成されました。

多くの人々は、これが安定した二大政党制に進化することを期待していました。

しかし、自民党の権力の掌握は強固になり、日本は「1.5党制」と見なされるようになり、主要な野党である日本社会党(JSP)は真剣な選挙の挑戦をすることは滅多にありませんでした。

イタリアでも、冷戦時代にキリスト教民主党がほぼ中断なく支配していた期間があり、共産党が常に次点にあたるという同様のダイナミクスが見られました。

両国は、長期間の単独政党の支配と、与党内部でのリーダーシップ交代の頻発パターンを共有していました。

こうした単独政党の強権支配とその頻繁なリーダー交代の逆説は、日本の首相が不安定である理由を理解するための重要な要素です。

選挙制度改革と変革への希望

1990年代初頭、腐敗と停滞への不満が高まったことで選挙制度が改革されました。

日本は、単一選挙区と比例代表制を組み合わせた混合選挙制度を導入しました。

これは、主に二党制を促進することを目指していました。

この制度は、政府への説明責任を高め、野党が勝つ可能性を増すことを意図していました。

競争力のある選挙を生むことに成功しましたが、自民党の構造的な支配は依然として大きく変わることはありませんでした。

ただし、頻繁な首相 resignationsのパターンは変わりませんでした。

1993年以来、日本は13人の首相を経てきましたが、その多くは1年未満の任期です。

ドイツでは、この期間中にわずか3人の首相しかいません。

なぜ日本は首相を維持するのが難しいのでしょうか?

その一つの理由は、日本の二院制の議会構造と、特に参議院の権限にあります。

日本の憲法では、下院(衆議院)が立法において優越しているとされていますが、拒否された法案を覆すには、下院での3分の2の多数が必要です。

これにより、与党が上院を制御していない場合、いわゆる「分割政府」の状況では統治が著しく難しくなります。

この場合、立法の膠着状態や政治的ブラフ、そして国民の不満が高まり、首相の地位は弱まり、しばしば辞任を招くことになります。

たとえば、1998年に自民党が上院選挙に敗北した際、当時の首相である橋本龍太郎氏は衆議院の多数を保持していたにもかかわらず辞任を強いられました。

最近では、安倍晋三氏(初任期中)、福田康夫氏、菅直人氏なども分割政府の期間中に辞任を余儀なくされました。

しかし、上院の議席だけではすべてを説明することはできません。

森喜朗氏(2000-2001年)や鳩山由紀夫氏(2009-2010年)のようなリーダーは、比較的安定した議会の支配下でも辞任してしまいました。

明らかに、他にも様々な要因が作用しています。

自民党内の派閥 politics

自民党は統一されたイデオロギーのブロックではなく、派閥—党内の非公式でしばしば競合する権力グループ—の集まりです。

派閥政治は1970年代と1980年代の全盛期から影響力を失っていますが、それでもリーダーシップ選挙や政策形成に影響を与えます。

首相は生き残るために、これらの内部ダイナミクスを常に乗り越えなければなりません。

大統領制のスタイルの政治システムと異なり、日本の首相はより党のコンセンサスと密室での支持に依存しており、人気のある命令ではありません。

支持率が低下すると、経済の誤りやスキャンダル、国際的な誤算が原因で派閥が支援を撤回することがあり、それがリーダーシップの交代につながることがあります。

これは、選挙成績の不振から自民党内部での支持を失い、正式な挑戦を受ける前に辞任を余儀なくされた岸田氏のケースでも見られました。

新リーダーである高市氏は、ポジションと同時に不安定な基盤を引き継ぐことになります。

文化的期待と国民の感情

日本の政治文化は、コンセンサスと説明責任を非常に重視しています。

政府が選挙で敗北したり、重要な政策が失敗すると、辞任が名誉ある行動と見なされることがよくあります。

これは政治的なリスクが存在していなくても見受けられます。

この文化的期待は、日本の指導者が節目となる失敗後に次々と辞任する速度に寄与しています。

アメリカやイギリスのような他の国では、指導者はスキャンダルや政策の挫折を耐えることが一般的です。

日本では、ささいな失策でさえ、特に世論が急激に厳しくなった場合、辞任の圧力を引き起こすことがよくあります。

さらに、日本のメディアと有権者は即座に政治的な説明責任を求める傾向があり、実際には頻繁なリーダー交代につながります。

連立の複雑性と脆弱な命令

自民党は通常、単独政権または連立の主要パートナーとして政権を運営していますが、日本の多党環境では大きな政党であっても立法を通過させるために小規模なパートナーに頼る必要があります。

これにより、統治が複雑になり、首相が自らのアジェンダを施行する能力が制限されることがあります。

日本の連立政治は、一見そうでなくても、支配的な小党に依存することが多く、首相は妥協しなければならず、政策の方向性を変えたり、人気のない計画を放棄したりすることを余儀なくされることがあります。

このような脆弱な命令は、大統領制の強力な権限がないことと組み合わさって、人気を失ったり政策の勢いが失われたりした場合、党内の人々や連立パートナーが首相を倒すことが容易になります。

高市氏が直面する現実

高市早苗氏は、かなりの不確実性の中で舵を取り始めます。

彼女は、低成長、インフレ、そして過疎化などの課題を抱えた経済を引き継ぎます。

さらに、日本の国際的な立場は、トランプ政権下での取引的なアプローチや、中国や北朝鮮との緊張の高まりによって揺らいでいます。

最も重要なことは、スキャンダルに揺さぶられ、派閥の争いに引き裂かれ、投票所で弱体化した党を統一しなければならないということです。

高市氏が首相として正式に認められた場合、彼女は多くの前任者を追い出した構造的制約や制度の不安定性に直面することになります。

彼女の成功は、政策決定だけでなく、党内政治の管理、分割政府への対応、変化する国民の期待に対処する能力にも依存します。

これらすべてを、リーダーを倒す設計になっているかのような制度の中で行う必要があります。

現在、すべての視線は高市氏に注がれており、彼女のリーダーシップが歴史的なものになる可能性があります。

しかし、彼女は以前の多くのリーダーのような運命から免れることは難しいでしょう。

画像の出所:newindianexpress