東京キリスト教大学国際ミッションセンターの山口陽一氏が、神道の日本における長期的な重要性と、その影響を受けた初期のキリスト教徒の反応について語ります。

神道は日本の国家宗教と考えられるのでしょうか?

現在、日本の皇室は国家予算を使い公式な神道の儀式を行っていますが、神道は正式に国家宗教として宣言されたことはありません。

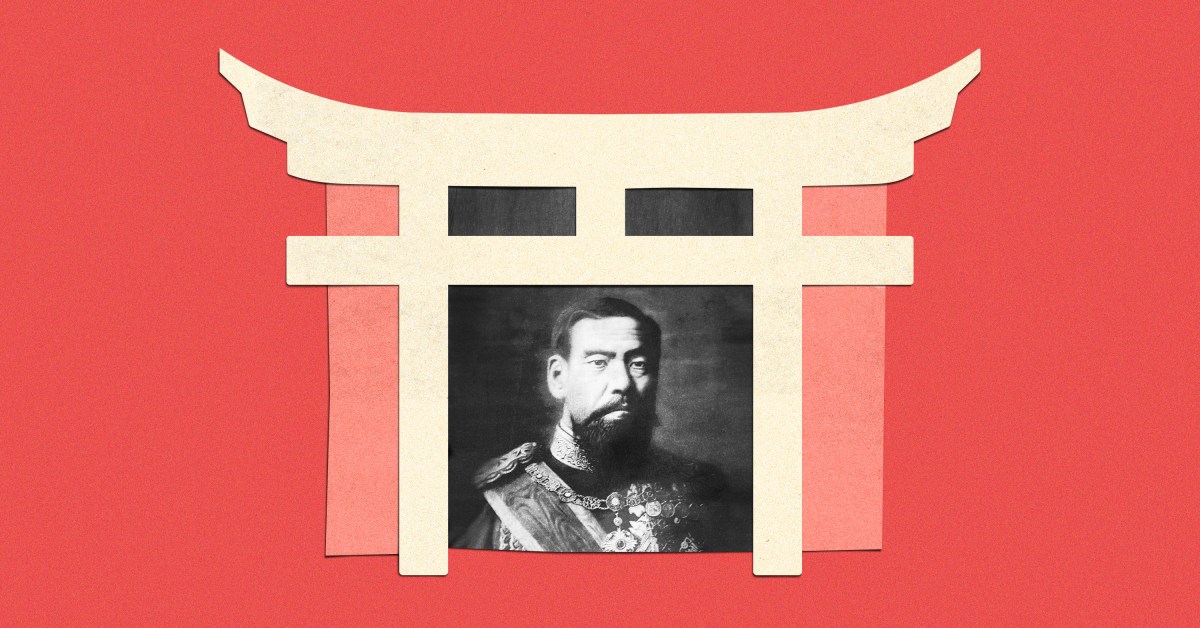

明治時代(1868–1912年)には、日本の官僚たちは神道を宗教として宣言することについて真剣に議論しました。

国際化を目指す進歩的な官僚たちは、「国家宗教」という用語の使用に反対しました。

一方、伝統を守りたい保守的な宮中の官僚たちは、日本の伝統を保持することを求めました。

1889年に制定された明治憲法の第28条(信教の自由に関する条項)の草案作成中、保守派の官僚たちは信教の自由を国家宗教に反しない条件で制限することを提案しましたが、これは最終的に却下され、最終憲法には国家宗教という用語は含まれませんでした。

それにもかかわらず、神道は国民の団結を強化するために、事実上の国家宗教として機能しました。

では、国家神道とは何でしょうか?そして、それはなぜ日本に確立されたのでしょうか?当時のキリスト教徒はどのように反応したのでしょうか?

明治政府は宗教的中立の表向きを保持しつつ、国家神道の下で人々が天皇を日本の至高の存在として敬う体系を確立しました。

天皇は半神的な存在として認識され、太陽神アマテラスの子孫であるとされ、彼は神々(kami)と人間の仲介者と信じられていました。

1890年に発布された教育に関する皇室の詔勅は、明治国家の重要なイデオロギー文書であり、神道が社会で如何に影響力を持っていたかを示しています。

この詔勅は政府の役人によって書かれ、天皇による発布で、教育の全領域における天皇中心の国家教義の指針を体現しました。

当時の日本人は、最高の存在としての天皇が絶対的な権威を持っていると考え、その詔勅を神聖な文書として扱いました。

1891年には、クリスチャンと国家イデオロギーとの間で「不敬事件」として知られる顕著な対立が起こりました。

キリスト教指導者で公立学校の教員であった内村鑑三は、その詔勅を含む文書に対して敬礼を拒否したため、非難されました。

しかし次第に、国家と教会の指導者たちは、キリスト教と国家神道は対立せず、共存できると主張するようになりました。

1930年から、日本政府は神道と皇室の礼拝が宗教的行為ではなく、日本文化やアイデンティティの表現に過ぎないと主張し始めました。

この見解は次第に多くのキリスト教指導者の間で広まり、彼らはこれにより宣教が容易になると考えました。

では、現代の日本にはどのような神道の要素が存在しているのでしょうか?

最近まで、日本の国営放送局NHKは「幸運の神社散歩」という土曜午前のラジオ番組を放送しており、良運をもたらす神社が紹介されました。

多くの日本企業は、従業員が新年の元日に神社に共に訪れ、組織の繁栄を祈ることが期待されています。

企業はまた、オフィス内に幸運をもたらす家庭の神棚(かみだな)を設けていることもあります。

これらの慣習はほとんどの日本人によって宗教的なものではなく、単なる文化的なものと見なされています。

子供の祭り(お祭り)といった伝統的な日本の祭りも神社で行われていますが、近年これらの慣習は減少しています。

画像の出所:christianitytoday