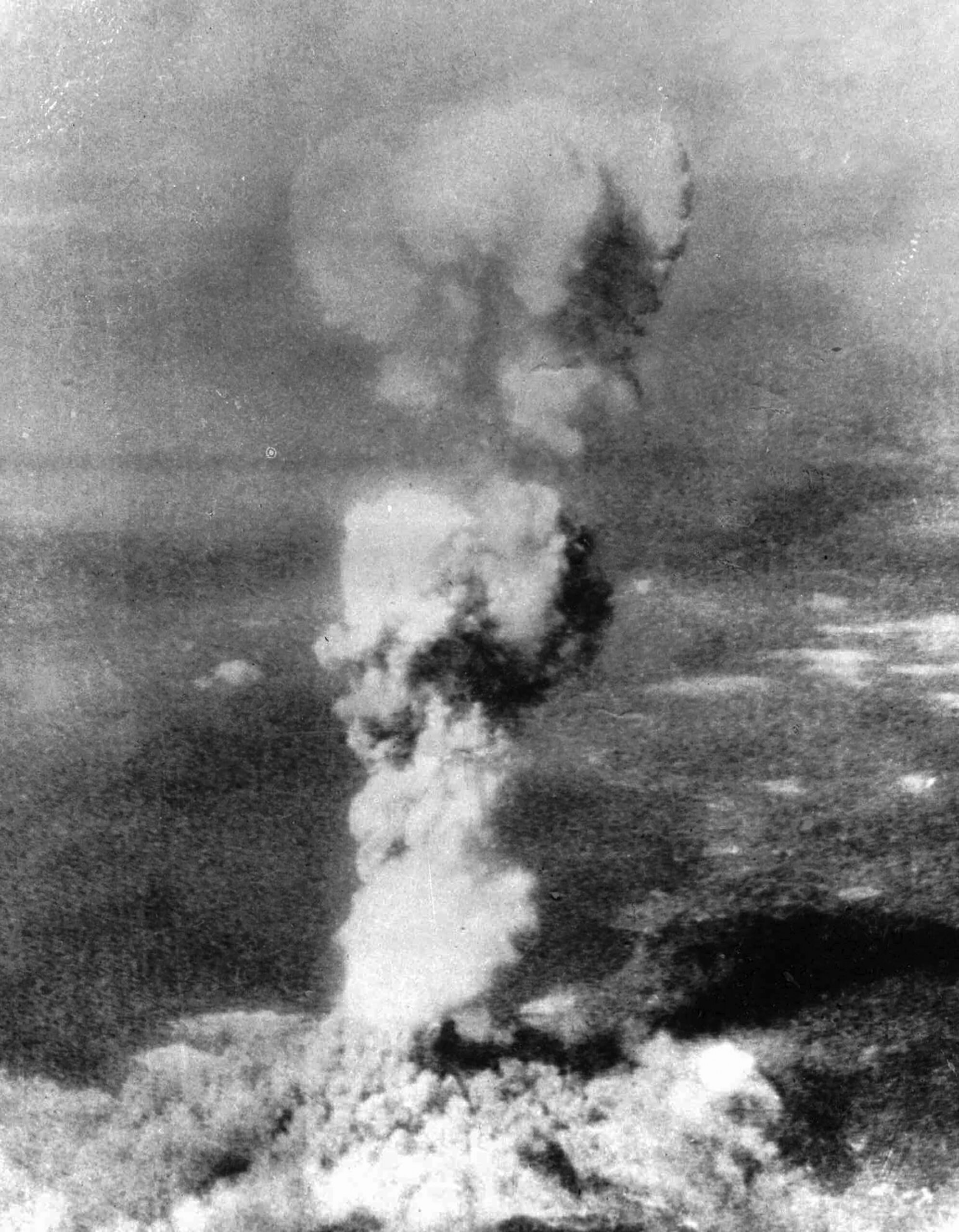

今週は、ハリー・トルーマン大統領が広島と長崎(それぞれ1945年8月6日および9日)に原爆を投下するという決断を下してから80年が経過した。

これらの爆撃は、戦争において核兵器が使用された唯一の例である。少なくとも15万人の日本人が命を落とし、その大多数は民間人であった。

しかし、爆撃はその意図した効果を達成した。日本は第二回の爆撃からわずか6日後に連合国に対して正式に降伏を表明し、人類史上最も血なまぐさい紛争に終止符を打った。

数十年にわたり、トルーマンの決断に対する倫理的な反対は主に左派の批評家から提起されてきたが、その状況は変わりつつあるようだ。

昨年、タッカー・カールソンは核兵器が「悪魔的な」力によって生み出されたものであり、アメリカが日本に原爆を投下したことは「悪」であると主張した。

国家情報長官のタルシ・ガバードも、謝罪には至らなかったが、「戦争好きの者たち」が「核の壊滅的な危機」へ世界を導いていると警告する奇妙な動画を6月に投稿した。

このような見解は誤りである。80年後の今日、トルーマンの決定は非難されるべきではなく、悲劇的かつ渋々ながら感謝されるべきである。

トルーマンの決断は、野蛮で残酷な行為として描かれることが多いが、現実と地面にいる無数の命を救ったことを考慮すると、これは極めて不適切である。

彼の決断は、真珠湾で亡くなったすべての人々の記憶に対しても愚弄であるべきではない。カールソン氏や彼の仲間の平和主義者は、真珠湾を訪れ、900人以上の水兵と海兵隊員が眠る沈没した「アリゾナ」号の上に立つべきである。何十年も経った今でも、船から漏れ出す油を見たり、嗅いだりすることができ、非常に強い印象を与える。

衝撃的な経験とはいえ、広島と長崎への爆撃は、いかに恐ろしいものであったとしても、戦略的かつ道徳的に正しかったのだ。

トルーマンが原爆の使用を認可したとき、彼が直面したのは、日本本土への本格的な侵攻という実に恐ろしい選択肢であった。「ダウンフォール作戦」は、アメリカと日本の死傷者がそれぞれ100万人に達する可能性があると予測していた。

神風特攻隊の戦士の美学に染まった日本帝国は、常に最後の一人、最後の女、子供までも戦うことを証明してきた。

子供たちが竹の棒でアメリカ兵に襲いかかるように訓練されていた。死ぬまで戦うということは、ただの予測ではなく、帝国日本の教義の中心的な部分であった。

歴史的に見ても、帝国日本はそのナチス・ドイツの同盟国と同じくらい無慈悲で野蛮であった。このような背景において、原爆は日本に降伏を促す最後の一撃となった。

それは日本の神聖不可侵の神話を打破し、東京の軍事指導者に対し、抵抗を続けることは全滅を意味することを明確にした。

太平洋戦争で既に10万人以上のアメリカ人が命を落としており、生き残った者はトルーマンの決断に喜びを感じた。彼らは自分の妻や子供のもとに帰れることを知っていたからである。

トルーマンの決断は、より深いアメリカの国民的感情をも体現していた。アメリカから見た場合、アメリカ人の命の安全と保障は、外国の命よりも優先されるべきだということを理解していた。

トルーマンは、抽象的な国際主義や相対主義的な人道主義のために自国の兵士を犠牲にする道義的な価値など見出していなかった。彼の責務は、最終的で無条件な戦争の終結を確保することによってアメリカの命を守ることであった。この点において、彼は完全に成功したのである。

批評家たちは、日本が既に降伏の瀬戸際に立っていたと主張することが多い。対話の舞台裏や、長崎の爆撃の前日にソ連が宣戦布告したことを指摘することがある。

しかし、トルーマンは戦後の回想録や文献に目を通す特権を持っていなかった。彼が持っていたのは、血まみれの地図、何十万もの亡くなった兵士、そして無条件降伏を受け入れない日本軍が存在するという情報であった。

これも、現代の西洋の指導者たちがしばしば欠く明瞭さを反映している。決定を下す力、平和と正義を追求するために重い選択肢を引き受ける勇気を持つことだ。

トルーマンの選択は、軍事的に正当なだけでなく、道徳的にも弁解の余地があるものであった。爆撃は、長年にわたる批評家が主張するような安易な道徳的功利主義ではなかった。

これは現実の戦争と平和に関する決断を、瞬間の熱の中で行わなければならないという、リアルな条件を示している。

今日、トルーマンの決断の道徳を問うのは流行のようになっているが、それは歴史的な短視眼である。原爆投下が無意味であり、冷酷であったと言うことはできない。

それは悲劇的ではあるが、厳しい勝利のための代償であり、苦難の末に得られた平和の必要なコストであった。

戦争は地獄である。実際、それは戦争を始めることを避けるべき非常に良い理由である。

しかし、かつて西洋社会は、恐ろしい戦争が始まったときには、絶対的な勝利以外に代替手段はないことを理解していた。この教訓は長らく忘れ去られてきた。

再び学ぶ時が来た。

画像の出所:newsweek